奉大慈大爱的真主之名

最近一个阶段,伊斯兰教中国化问题被提上了议事日程。中国化问题得到重视,其理由是出现了一种不良的倾向,官方表述为沙化或阿化,要我来说,那不是什么沙化阿化,那就是民族化。

在一些穆斯林眼中,伊斯兰教就是阿拉伯的宗教,伊斯兰教就是原汁原味的阿拉伯文化,所以在各个方面,无论是宗教建筑、礼拜仪式,还是穿着装饰,都要模仿阿拉伯样式,认为只要弄成了阿拉伯的,就认为是伊斯兰教的了。还有一些人认为,中国的穆斯林,与汉族不属于同宗同族,而是阿拉伯的后代,按照这个逻辑,他们刻意与其他民族处处保持区别,甚至到了逢汉必反的程度。这实际上是在误解伊斯兰,是在违背伊斯兰。

中国化无损伊斯兰

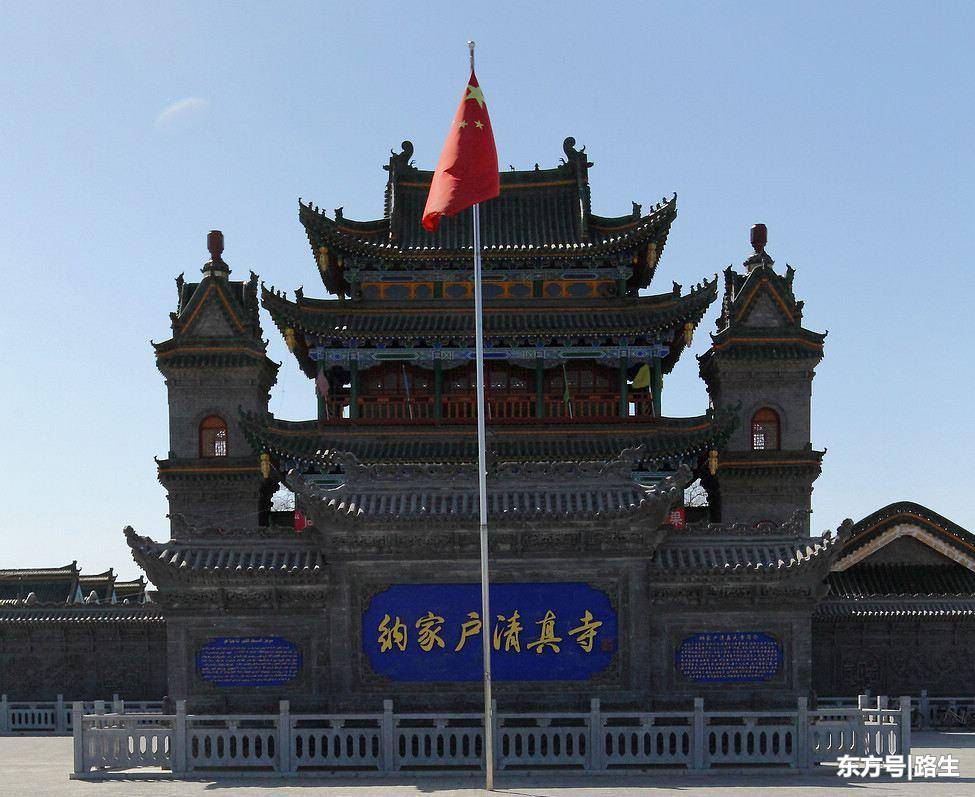

看一看我们的宗教建筑,在改革开放之前,中国内地的清真寺都是清一色的汉式寺庙建筑,多是人字形屋脊,或者庑殿式结构,只有泉州清净寺留下了建于宋代的阿拉伯式的拱形券门,但这个清真寺的其他建筑却又高度汉化,清真寺大殿的遗址至今犹在,名字竟然叫奉天坛。这是一个高度中国化的名字。除了这座清真寺和广州怀圣寺留下的一座唐代的光塔,除此之外,在中国汉地几乎找不到其他样式的清真寺。然而改革开放以后,大量重建的清真寺开始模仿阿拉伯式的建筑风格,也就是我们常见的大圆顶加尖塔。这给穆黑造成了攻击的口实,也引起了有关部门的打压,开始提出反对阿化,反对沙化,并积极倡导伊斯兰教中国化的意见。

在我看来,之所以造成这种局面,完全是因为伊斯兰教被民族化的原因。有人把伊斯兰教理解为某族的宗教,既然是某族的宗教,理所当然要民族化,处处要有民族特色,要有区别于汉族的东西,所以才刻意要跟汉族反着来,拧着来。既然有种声音说中国穆斯林是阿拉伯人的后代,所以就有人要认阿拉伯人为祖宗,要刻意模仿阿拉伯,甚至盲目阿拉伯化。他们在各方面模仿阿拉伯特色,很多男人穿起阿拉伯的长袍,甚至还要披上海湾地区特有的红色条纹的头巾。女人穿着阿拉伯式的黑袍,甚至布卡。

有关部门提出伊斯兰教中国化的概念,中国化就是本土化,本土化其实就是汉化。为什么说中国化是汉化呢?因为汉人是中国的主体民族,模仿蒙古族能算中国化吗?那应该是蒙古化;模仿朝鲜族能算中国化吗?那应该是韩国化;模仿俄罗斯族能算中国化吗?那应该是俄罗斯化。中国化是指的汉化,因为过去的中国就是一个汉人国家,后来大清国占领了中国,同时也占领了蒙古、新姜、西藏等地区,疆域扩大了几倍,大清国灭亡之后,中国继承了清国遗留下来的所有疆土。

在此之前,中国的疆域就是汉地,华夏民族指的就是汉人,华夏文化指的也就是汉文化。后来域扩大了,中国随之有了其他民族,但即使如此,汉文化仍然是中国文化的代表,其他民族文化比如蒙古文化藏文化充其量只能是亚文化。中国化绝不是指的蒙古化或者藏化满洲化,显然是指的汉化。

伊斯兰教中国化,不就是让伊斯兰教汉化吗?这样下去,会不会威胁伊斯兰教呢?不会。如果伊斯兰教只是一种民族文化,要让她汉化,势必造成威胁。但是,如果伊斯兰教是一个普世的宗教,无论她中国化也好,美国化也好,波斯化也好,突掘化也好,对伊斯兰教本身不会构成任何威胁。所谓的“化”,不就是模样、状态吗?中国化,也就是说从其建筑、外观、模样、举止、装饰等外在形式上看起来是中国式的,是符合中国人的口味的,是在用中国人的习惯、中国人的表达方式显示其存在的。但它的内核只要不变,就对伊斯兰教构不成任何威胁。

打个比喻,就好像一辆汽车,之所以能够跑起来,靠的是发动机。只要它的发动机在,汽车就能跑,车轱辘就能转,至于车身外壳用什么颜色,都威胁不了汽车的行走,只要它的发动机正常,不论车身用什么颜色,无论换什么商标,搞什么装饰,都不影响汽车本身的行走方式。伊斯兰的内核是什么呢?是一神论,是认主独一。只要认主独一这个核心不会受到影响,至于采用什么外壳都不重要,表达她的语言是用汉语也好,是突掘语也好,是波斯语、印地语也好,这都不重要。只要人们信奉一个造物主,称呼他为胡大,称呼他为安拉,称呼他为真主,这都是一样。至于清真寺,无论阿拉伯式的,还是波斯式的,这都不重要。我们可以用白色大理石镶嵌成印度风格的清真寺,也可以用蓝色的马赛克镶嵌成波斯风格的清真寺,同样,我们也可以用黄绿相间的琉璃瓦,配上五脊六兽,飞檐斗拱,建成汉式风格的清真寺,这都影响不了我们对真主的崇拜。这就是我所要表达的,只要她的内核不会改变,外在的表达方式都不重要。所以,伊斯兰教中国化对伊斯兰本身没有威胁,我们大可不必担心,也没有必要去对抗,中国化就中国化,而且中国化是对我们有利,不会对我们有害。

再说了,如果像目前很多人所想所做的那样,处处模仿阿拉伯,就一定是伊斯兰教了吗?比如说科普特人口口声声喊着安拉,口口声声因沙安拉、埃哈姆杜林拉,他们是穆斯林吗?他们信的是伊斯兰教吗?不,他们是阿拉伯的基督徒,信的是基督教,他们用阿拉伯语称呼上帝为安拉,可以说是全盘阿拉伯化,但这和伊斯兰教无关。印巴基督徒口口声声喊着胡达,他们穿着巴服,妇女还披着头巾,和普通的穆斯林没有什么区别,可当他们进入教堂的时候,你一定会大吃一惊。她们的外表穿着,和印巴穆斯林没有区别,难道这就是伊斯兰教吗?当然不是。伊朗的拜火教徒,头上戴的白帽子和中国回民戴的一模一样,难道就是伊斯兰教吗?我们有的人认为,大圆顶的建筑就一定是清真寺,错了,印度最著名的锡克教神庙,就是金色的大圆顶,印度教的神庙,也有很多都是圆顶结构;东正教的教堂也多是圆顶结构,圆顶结构本来就不是阿拉伯式的,而是拜占庭式的。世界上最大的圆顶在土耳其的索菲亚清真寺,过去曾是东正教的索菲亚大教堂,改为清真寺之后,这种结构引起世界各地的效仿,大家把清真寺都纷纷建成圆顶。于是,很多人认为圆顶结构就是阿拉伯式的,就是伊斯兰式的,其实,圆顶结构只是被穆斯林当成了阿拉伯式的,即使它是阿拉伯式的,也不一定是伊斯兰式的。

伊斯兰式是什么式呢?是不是一定就是阿拉伯式的?不,它也可以是拜占庭式,也可以是印度式,也可以是波斯式,伊斯兰式可以是各种样式,伊斯兰建筑可以是各种建筑模式,只要用来表达伊斯兰,它就是伊斯兰式。

有很多人认为,阿拉伯长袍是符合逊奈(圣行)的,所以穆斯林一定要穿阿拉伯的长袍,男的穿白袍,女的穿黑袍。长袍的布料甚至不能用中国产的的确良,一定要用阿拉伯的冰丝,认为这样才是正宗的伊斯兰。实际上,穿阿拉伯长袍也不一定就是穆斯林,不穿阿拉伯长袍也不一定就不是穆斯林。在中世纪,就连欧洲的牧师穿的都是阿拉伯长袍,可见阿拉伯的不一定就是伊斯兰的。根据圣人的教导,只是提倡穿长衫,比如中国古人穿的汉服,袖子很宽,衣服很长,完全能够遮盖住私密部位。那是不是伊斯兰式的呢?光说阿拉伯袍子是伊斯兰式,我们中国人自己的袍子,难道就不符合伊斯兰吗?穿阿拉伯长袍是逊奈,穿汉服难道就不是逊奈?过去很多清真寺的教长穿的长袍是偏襟右衽蜈蚣扣,现在牛街清真寺的部分阿訇还穿着这样的长袍,在西安这样穿的只剩下马良骥阿訇一个人。这其实就是我们中国汉人自己的长袍,是汉服,是中国人在用自己的方式遵守的逊奈。

右手吃饭是逊奈,圣人时代不单用右手吃,而且用右手抓着吃。现在我们改成用筷子吃了,难道这就不是逊奈吗?如果不是逊奈,那以后是不是就不能用筷子了。作为一个穆斯林不遵逊奈怎么能行?可是我们用的是圣人没有用过的筷子。圣人时代吃的是手抓肉,我们现在吃的是中餐,我们把肉煎了,炖了,熘了,炒了,炸了,你能说它就不符合伊斯兰了吗?因此就不清真了吗?不,它上面标的仍然是“al-at`imah-al-islamiyyah”(伊斯兰食品)。

阿拉伯人写书法是用硬笔,中国汉人写书法是用毛笔,属于软笔书法。阿拉伯人用阿拉伯语写 “拉一拉亥,因兰拉”刻在清真寺的大理石上,我们汉人用汉语写 “认主独一”,刻在金字黑漆的木牌匾上,难道这就不清真,这就不教门吗?其实这丝毫不影响伊斯兰的本质,表达方式不同,对伊斯兰的教义不会造成任何影响。伊斯兰是普世的,用阿拉伯语能表达,用汉语也能表达。伊斯兰是全人类的,各个民族都能信仰,各个民族用自己喜闻乐见的表达方式来表达伊斯兰,都是可以的,只要不影响她的核心内容:认主独一。清真寺是崇拜真主的场所,它可以是波斯式的,也可以是突掘式的,可以是印度式的,也可以是中国式的。我们把它修成苗族的苗寨是可以的,修成傣族的竹楼也是可以的,当然我们修成汉族的寺庙风格,也是可以的,实际上我们的穆斯林前辈们正是这么做的。过去的清真寺从外表上看和庙堂寺观没有什么区别,但里边没有偶像,人们在其中崇拜真主,这有何不可呢?难道一定要建成大圆顶的风格才是符合伊斯兰的吗?刚才说了,圆形穹顶本来是拜占庭风格,而什么是伊斯兰风格呢?简而言之,所有崇拜安拉的都是伊斯兰的。

所以,伊斯兰教中国化,对伊斯兰不会造成任何威胁,我们穆斯林不必对中国化有所恐慌,这是大可不必的。

中国化早已完成

我们看一看穆斯林前辈是怎样表达伊斯兰的,其实他们早就完成了伊斯兰的中国化工作,早已把中国化做得非常成功。首先从宗教语言上看,有的人以为穆斯林必须说阿拉伯语,尤其是礼拜等功修必须用阿拉伯语。那生活之中为什么不阿拉伯语呢?因为大家都不会说,包括倡导阿拉伯语的阿訇们自己,大都学的哑巴阿语,根本张不开嘴。所以他们没办法让大家在生活之中说阿拉伯语,他们在平时拽几个阿拉伯语单词,就觉得特别有教门范儿。就像香港人,在说话的时候,容易带出几个英语单词,说个hello,说个OK,我们有的人刚踏进教门的门槛,往往刻意把这些词带出来,吃饭要说“口道”,吃的“饭”要说“尼阿麦提”,感谢真主,要说“埃哈姆杜林俩”,做礼拜要说做“乃玛孜”,洗小净要说“洗阿布代斯”。然而穆斯林前辈们在伊斯兰教刚传入中国的时候,就已经进行了本土化的尝试。他们早就用娴熟的汉语来表达伊斯兰教义,向汉人阐述伊斯兰教义。比如对造物主的称呼,阿拉伯人叫“安拉”,波斯人叫“胡大”,但在内地尤其东部地区,更多使用汉化的称谓,把安拉叫“真主”,或者叫“为主的”,这可是极度中国化的词汇。还有“圣人”一词,也是汉语中固有的词汇,本来是形容尧舜、伏羲,形容孔孟的,但是穆斯林借鉴过来形容先知穆罕默德,形容耶稣亚伯拉罕。在刘智的书中把穆圣称为“西方圣人”,把孔子称为“东方圣人”,这个词佛教也在使用,少林寺的后殿挂着一块牌匾,上书“西方圣人”,所指的是释迦牟尼。 “圣人”一词本是儒家用语,佛教道教都曾使用,天主教也用来称呼圣徒,穆斯林用来称呼穆圣,这就是中国化的很好的例子。

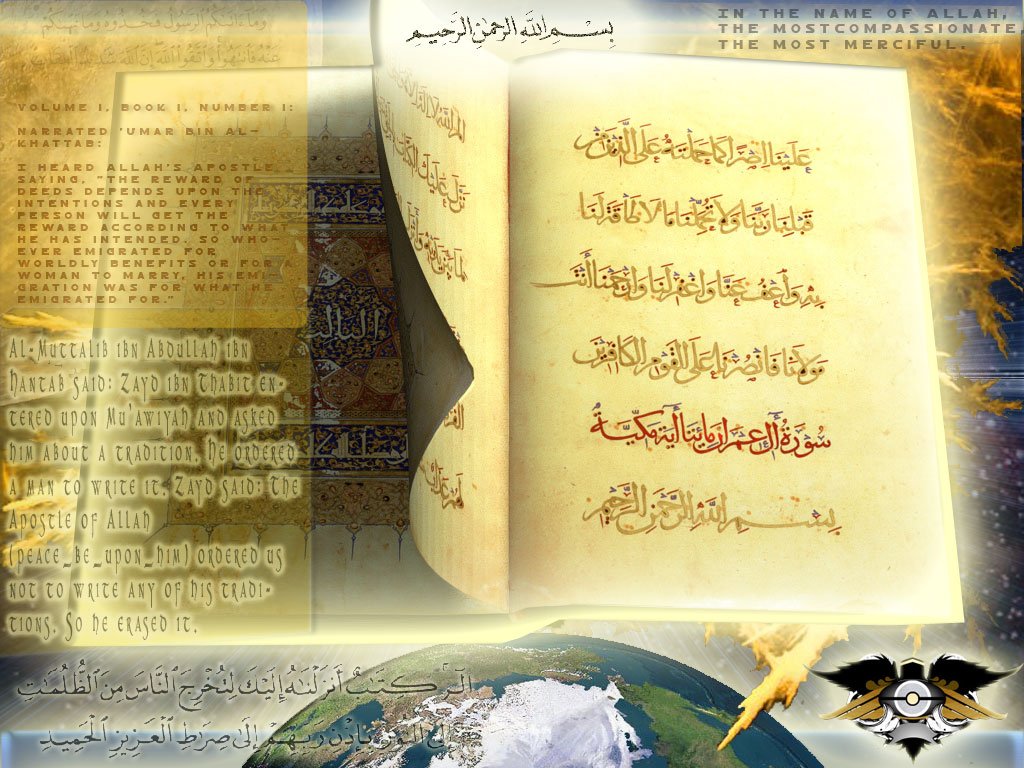

我们把古兰称为“经”,这也是儒家的概念。在阿拉伯语里,经和书没有区别,都叫“克塔布”。我写的书是“克塔布”,《古兰》也是“克塔布”,我写的书和《古兰》虽然不能相提并论,但在阿拉伯语里,却都称为书。中国穆斯林很有智慧,他们发现只有神圣的文献才能称为“经”,《古兰》当然是最神圣的,所以在 “古兰”后面加个“经”字。原本在阿拉伯语里,把古兰经称为“克塔布拉”,也就是“真主的书”。中国穆斯林接受不了,似乎觉得贬低了古兰经的地位了,所以采用了汉人的习惯,把古兰称为“经”,汉人把造物主称为天,那真主的经自然被称为了天经。

伊斯兰教五大功修之一,阿拉伯语称为“Sawm”,被中国穆斯林翻译为斋戒。这本来也是儒家的用语,后来又被佛教使用。基督教也有斋戒,只是中文版《圣经》翻译为“禁食”,这仅仅是禁止饮食吗?翻译的词意表达不出斋戒的广泛内涵,“斋戒”不仅是“禁食”,而且还要“禁性”,是清心寡欲的修行方式,用“斋”和“戒”非常恰当,而这就是中国穆斯林先辈的智慧结晶。

受中国文化影响,我们在宗教术语方面借用的词汇非常多,有一些是道教的,有一些是佛教的。比如我们把“麦拉伊凯”称为“天仙”,“仙”本是道教专用的词汇,他们相信八仙过海,相信羽化成仙。

“清真”这个词,佛儒道都用,后来成了穆斯林的专用。“寺”这个词是佛教的,只有佛教的宗教活动场所才能称为寺(唐代的鸿胪寺、大理寺当然除外),比如佛教的金山寺、少林寺、普陀寺、灵隐寺等等。穆斯林后来把拜真主的地方也称为“寺”。而马来华人则称之为“回教堂”。说起来我们信的是一神教,怎么能够和多神崇拜的宗教活动场所使用同一个名字呢?当初要是叫个庙,是不是更好听一点啊?现在叫了个“寺”,大家都习惯了,反而接受不了“庙”字。

“皈依”也是佛教词汇,佛教说皈依三宝;云南捐乜贴要挂功德榜,“功德”这个词也是佛教词汇;我们说某人多么有“教门”,“教门”也是佛教词汇;“信士、信女”也都是佛教词汇,不信叫做“外道”,“外道”也是佛教词汇;受恶魔的诱惑,“恶魔”也是佛教词汇;赞主清净!“清净”也是佛教词汇,本来是指佛门清净,真主普慈,“普慈”本来也是佛教词汇,用来指佛祖的普慈。但是穆斯林把这些词都移植过来为我所用。穆斯林们把阿拉伯语的“拉赫曼”翻译成“普慈”,把“拉嘿姆”翻译成“特慈”,把“苏布哈”翻译成“清净”,把“迪因”翻译成“教门”,把“简奈”翻译成“天堂”,甚至音意兼顾地把火狱翻译成“多灾海”。这些都是非常中国化的词汇,在宗教用语方面已经完成了中国化的工作。

穆斯林在宗教仪式方面也有很多中国化的表现,比如念古兰经。其实念经本不是念经,更恰当的说是在唱经,因为是带着调子吟诵。带着调子就是唱。你能说唱歌是念歌吗?我们念古兰经其实就带着调子,这就是在唱经。但不能说唱经,因为大家不习惯。刚开始的时候,受佛教影响,佛教讲究念经,“外来的和尚会念经”嘛!受佛教影响“念经”、“念佛”,于是我们说要念经,尽管用“唱经”更恰当,基督教没受到佛教影响,他们就称为“唱诗”。我们像佛教一样注重念词,佛教喜欢把梵语经文用汉字音译出来,如“菩提萨垛,般若波罗,揭谛揭谛”,我们也把阿拉伯语经文用汉字音译出来,如“艾利哈目睹林俩西、安拉混麦算立而俩”等,只注重念词,对意思不求甚解。

在仪式方面重视死后的“搭救”工作。佛教主张人死后要作法事作道场,我们是要过“尔麦里”举办“麦志里斯”,他们过七天、四十天、百天,要“超度亡灵”,我们也过七天、四十天、百天,要“搭救亡人”。他们请和尚念佛经,我们请阿訇念古兰经,这些都是中国特色。

还有些地区,人死了之后要报丧,还要吊孝,大家听说过诸葛亮吊孝,秦雪梅吊孝,有没有听说过穆斯林吊孝?妇女们吊孝的时候,进去先要哭一顿,这是哭丧,出殡的那一天还要“抬头”,至少在河南一带是这样。所谓的抬头就是嫡长子嫡长孙在轿子前方的横杆上趴着模仿抬轿的动作。当年,我姥姥只有我一个外孙,那个时候她还没有孙子,她就羡慕我奶奶,说我奶奶死的时候有孙子抬头,而她连个抬头的都没有,后来她有了孙子了就不这么念叨了。这就是伊斯兰教中国化的一个明显特征。除了抬头还有拉纤,就是在轿子的两边安排几十人用长条白布拉着模仿纤夫的动作,不过现在已经很少见了。除此之外还有穿孝。非穆斯林丧葬的时候要披麻戴孝,而我们是只戴孝不披麻。河南地区穆斯林戴孝有讲究,儿子戴的孝帽是纯白的,孙子的孝帽则缀着蓝缨,外孙的孝帽则缀着红缨,而重孙重外孙的孝帽则缀着红蓝两缨。至于女人则用白布缠头,类似戏曲里青衣行当出门的打扮。我记得我小时候的人们,家中有了丧事,儿女要穿孝鞋整整一年,以前的孝鞋是在黑色灯芯绒布鞋上缝一层白布,可后来布鞋少了,缝不成了,人也懒了,往鞋子上缝白布就改成穿白色运动鞋。我姥爷死后,我姥姥家就买了一大堆回力球鞋,让每个人都穿一双,我们家一出动大家还以为来了一个篮球队,实际上大家都穿的是孝鞋。尽管我从不打篮球,但至今我家的鞋柜里还有一双崭新的回力篮球鞋。

除此之外,中国穆斯林还喜欢烧香。当然烧香不能说烧香,要说点香。其实点香肯定要烧起来,烧着了才能冒烟有香味,但即使烧着了也不能说烧香,这是因为点香这个词已经约定俗成,所以穆斯林接受不了烧香这个词。

除此之外还有很多方面,比如我们很多阿訇念经的调子与和尚念经的调子很像,不看场合甚至分不出是和尚念的还是阿訇念的。有一次我路过道教的八仙庵听到里面念经,还以为是穆斯林在赞圣。穆斯林念经的韵律受到各地的影响,河南地区吟诵古兰经的时候就像极了豫剧的调子,乡土气息浓郁,群众很爱听,而阿拉伯的“泰智威德”很多人则听不惯,甚至不爱听。现在有了“泰智威德”,过去就没有,由于阿拉伯语发音特点的差别,没有受过专业训练的人很难掌握阿拉伯语的发音,于是阿拉伯语里的长短音、静音、叠音等发音特点都丢失了,甚至韵律也完全汉化为当地戏曲的韵律。佛教当初也遇到过这个问题,当年玄奘在教大家念佛经的时候,大家学印度调子老学不会,于是就引出了一个到底是念“秦音”还是念“梵音”的问题,是用印度调子来念呢?还是用陕西调子来念呢?最后玄奘做出了妥协,默许大家用“秦音”也就是陕西调子念佛经。伊斯兰教传入中国后也受到同样影响,原来念着阿拉伯调子、波斯调子的阿訇逐渐让位,取而代之的是念着豫剧的,念着秦腔的,念着河北梆子的,念着云南花灯的阿訇。

中国伊斯兰教经堂教育,分有陕西学派和山东学派两大派。山东学派以常志美为代表,陕西学派以胡登洲为代表。经堂教育不仅念经,而且还讲经,经堂教育讲十三本大经。这也是为了和中国接轨,儒家有十三经,佛教有十三经,道教也有十三经,于是,伊斯兰教也有了十三经。儒家的四书五经,第一部叫《大学》,于是王岱舆就写了一本《清真大学》,这就是穆斯林自己的《大学》。五经之一是《诗经》,穆斯林没有自己的诗经肯定说不过去,马复初于是就将衮衣颂翻译为《天方诗经》;儒家有三字经,刘介廉于是就写了一本《天方三字经》。现在也是,儒家有千字文,郑州的丁建设就写了一篇伊斯兰千字文。至于马注,他著有十卷本的《清真指南》,其中采用了大量的汉语文学典故来进行说教,比如“南柯一梦、枭将东迁”等,使汉地穆斯林喜闻乐见。

中国清真寺实行三掌教制,分别是伊玛目、海推布、穆安津,西安人把“穆安津”亲切的称为“麻儿紧”,就是指的念邦克的人,“海推布”是念“虎图白”的,“伊玛目”是领拜的。如果伊玛目不仅领拜还能招收弟子讲经,就被称为开学阿訇,一群满拉就会前来求学。这和佛教的体制有点相似,一个住持带着众多小和尚,有法事了就带着大家去做法事,没法事就在寺里念佛。清真寺也是如此,平时好好讲经,谁家有了事儿,就去谁家“了事”。这是典型的中国化私塾教育,在伊斯兰国家很难找得到,一般伊斯兰国家的清真寺,是专门礼拜的地方,伊玛目平时不在寺里居住。而中国清真寺的伊玛目不仅在寺里住,甚至他的老婆孩子也都住在寺里。满拉、哈里凡也在寺里住,这和佛教寺院里的住持和僧人很相似,类似于出家制,只不过我们是带着师娘出家。满拉或海里凡要称阿訇为师父,要称他的妻子为师娘,而自己自然就是徒弟,徒弟学成之后穿衣挂幛成为新的阿訇。这种拜师学艺的模式和我们中国一些民间宗教或者武林门派都很相似,有的地区掌教形成了世袭制,阿訇的儿子一定是阿訇。比如我们当地将阿訇的儿子称为少阿訇。我也算个阿訇,那天碰到一个乡老,他问我情况如何?接着又问“少阿訇还好吧?”我当时硬是没愣过神儿来,不知道他指的是谁,后来一琢磨,原来他是问候我儿子呢!于是我才连忙告诉他我没有儿子。

至于西北的门宦,则受到中国宗法制度的影响,其教主地位采用世袭,一般由嫡长子来继位,其活动场所称为道堂,但实际上并不出家,只有嘎迪林耶除外。到门宦的道堂拱北,或者一些古老的清真寺里转一转,你会发现中国特色随处可见。其建筑装饰风格,无论雕刻、装饰、楹联、牌匾等都是中国式的。雕刻有代表福禄的葫芦、蝙蝠、梅花鹿,有代表长寿的青松、仙鹤,有代表吉祥的如意、佛手,有代表高贵的龙凤、麒麟,还有一种常见的雕刻叫暗八仙,就是把八仙过海的人物隐藏起来,只雕刻他们各自的道具。

中国化的例子比比皆是。元明时期使用的青花瓷是汉式的,绘上阿拉伯语,使用的香炉是汉式的,也刻有阿拉伯语。前面提到,中国各地的古老清真寺,全部是汉式的寺庙殿堂。江南的四大名寺,广州金鸡寺、泉州麒麟寺、扬州仙鹤寺、杭州凤凰寺,还有西乡的鹿龄寺,这些古寺的名字,用的都是汉族喜闻乐见的珍禽瑞兽。

伊斯兰世界各国的清真寺屋顶上大多有新月标志,而中国的清真寺屋顶上往往是琉璃宝瓶,而不是新月。看到这些高度中国化的建筑,难道你还能说伊斯兰教不够中国化吗?你还能说中国穆斯林不爱国吗?不爱国为什么处处中国化,为什么处处采用中国风格?对比之下,天主教、基督教的教堂,即使采用中国元素比较多的北京宣武门教堂,更多的仍然是罗马风格,在宗教建筑方面,伊斯兰教的本土化工作是更彻底的。

在风俗习惯上,穆斯林采用了大量中国化的做法。丧葬上有我刚才提到的抬头和穿孝,娶妻生子则要煮红鸡蛋,汉文化中的传宗接代、重男轻女、贞操观念等内容也潜移默化的影响到了穆斯林。比如贞操观念就是典型的汉文化,而阿拉伯人娶寡妇都没问题,可汉人是非常忌讳这个事的。于是在刘智的《天方至圣实录》之中,巧妙的遮掩了这个问题。刘智把圣人的妻子翻译为圣后,也就是圣人的皇后的意思,可是皇后怎么能是寡妇而不是处女呢?于是书中就说皇后实际上还是处女。还有一本书提到圣人优素福娶了权贵的妻子,虽然她此前有丈夫,但由于真主暗中保护,丈夫因为身体有病,阳痿不举,所以并未与妻子同房。中国人重男轻女,到现在也是如此,穆斯林国家的清真寺,男女可以在同一个大殿礼拜,但在中国很多地方,不让妇女进清真寺,不让妇女到坟地里去,甚至不让月经期的妇女靠近油香锅,好像她们靠近了就会吓到了亡人,这都是男尊女卑的陋习,是汉人的心理素质,跟伊斯兰教没有什么关系。然而由于中国化的原因,这些都被穆斯林们继承了下来。包括取名字的时候,什么马化龙、马万福、马麒、马麟、马有德,这些不都是汉人特色的名字吗?包括穆斯林喜欢的武术,也完全是汉文化。现在有些人标榜说这是回族武术,其实我们所习的拳法和套路都是汉人的,包括穆斯林常练习的心意六合拳,也都是起源于汉人,而被穆斯林继承了下来。

有种说法认为,穆斯林身上的“汉俗”是穆斯林从汉族那里借鉴、移植、模仿过来的,而我则不这么认为,相反,我认为这些汉俗是汉地穆斯林本来就带着的习俗。他们原本就是汉人,汉人一直在写书法,画国画,练武术,哭丧、穿孝,等他们成了穆斯林了,仍然继续写书法,画国画,练武术。就像我们的饮食一样,河南地区的清真经堂席,要吃扣碗,就是蒸碗,有小酥肉、肉丸子、黄焖鸡等,这种先炸后蒸的食品本来就是汉族食品,汉族人在婚丧嫁娶的时候仍然在这么吃,而穆斯林也这么吃,是不是我们从汉族那里学来的?不是,按照我的结论:穆斯林本来就是汉人,本来就在婚丧嫁娶的时候吃蒸碗,等他们信了伊斯兰教之后,仍然在婚丧嫁娶的时候吃蒸碗。信了伊斯兰教,改变的是宗教身份,改变不了民族身份。一个汉人从佛教改信伊斯兰教,只能说他从佛教徒变成了伊斯兰教徒,而不能因此就不再是汉人了。他的信仰发生了改变,但他的汉人的身份是无法改变的。伊斯兰教在新中国之前叫回教,一个汉人从佛教改信回教,只能说他从佛教徒变成回教徒,而不能说从汉族变成了回族。如果信了回教就成了回族,那信了佛教岂不是都成了佛族了吗?信了道教岂不是都成了道族了吗?

民族化的误区

在过去,“回”是一个宗教的名字,一个人信了回教,就成为回回,只不过汉人信了回教,称为汉回,新姜人信了回教,称为缠回,除此之外,还有傣回、蒙回、藏回、满回等各族回教徒。无论他是汉回还是缠回,“回”就是他的回教徒身份。后来,政府把汉地回教徒从汉人之中划分出去,规定为回族,于是很多人错误的以为,信这个教的都是回族,没有汉族。如果信回教就是回族,那么信道教就一定是道族,信马克思主义的一定是马族,尽管他们本来都是汉族。

其实,尽管穆斯林信仰伊斯兰教,但他们的民族身份与普通中国人并无不同,他们是与普通汉人一样的说汉语、写汉字、姓汉姓的汉人。中国本来就是个汉人国家,虽说历史上有不少外来人口,但他们都陆续融入了汉族之中。

就像阿拉伯人一样,阿拉伯人本来局限在阿拉伯半岛,后来随着伊斯兰教传到很多地区之后,那些地区迅速阿拉伯化,他们与阿拉伯人通婚,开始说阿拉伯语,最终都变成了阿拉伯人。比如利比亚、阿尔及利亚的柏柏尔人变成了阿拉伯人,索马里人苏丹人变成了阿拉伯人,埃及的科普特人变成了阿拉伯人,还有伊拉克的波斯人也变成了阿拉伯人。尽管他们有的是黑人,有的是白人,但他们都被称为阿拉伯人。在中国也是一样,历史上有大量的羌人、藏人、鲜卑人、党项人、粟特人、蒙古人来到中土,跟汉人通婚,经过一段时间的汉化,他们陆续都成为汉人。也有很多大食人、波斯人、回回人(花剌子模人)陆续来到中土,跟汉人通婚,姓了汉姓,说了汉语,也陆续变成了汉人。这些是外来民族汉化为汉人,还有一部分是中国本土固有的汉人,他们也有很多皈依了回教,甚至一部分还是孔子的后代。这些汉人信了伊斯兰教之后,自然会把自己的民间信仰,建筑风格,饮食习惯,思维模式都带了进来,于是形成了特有的汉传伊斯兰文化,与新姜地区的突掘伊斯兰文化风格迥异。在我们这里,对神的称呼是汉语,对圣人的称呼是汉语,连做礼拜也是把阿拉伯语拼成了汉字。建筑有汉人的特色,饮食有汉人的特色,服饰有汉人的特色,风俗习惯也是汉人的特色。

有的人在纳闷,为什么中国穆斯林,总是模仿汉人的东西,怎么学了这么多汉人的东西?他们的脑子没有转过来弯。因为中国穆斯林本来就是汉人,所以本来就有这些东西,这些东西本来就是我们自己的,根本不是什么“人家的”。汉人信了伊斯兰教,仍然是汉人。汉人自然用汉人所喜欢的方式来修建清真寺,自然喜欢用几个狮子、几条龙来装饰一下自己的寺院,甚至给孩子起名也起成一条龙,汉族人望子成龙嘛,这很正常的,本来就是汉人,汉人沿袭着汉人自己的习惯,这不是再正常不过的事情吗?

今天,我们会见到一群人信仰着真主,却取名为马玉龙、张玉凤,吃着饺子,系着蜈蚣扣,相信有很多人不理解这个事儿,之所以如此,很简单,因为我们本来就是汉人,本来就是中国人。

可是,为什么有些穆斯林又试图走入另一个极端呢?甚至大有“逢汉必反”的劲头。我们自己本来就是汉人,可很多穆斯林们却处处强调自己与汉人的不同,宣称自己和汉人没有任何一丝毫的瓜葛,甚至欺骗自己,说自己没有一丝毫的汉人血统,如果有人说他是“汉人”,他就像疯了一样的开始骂娘,认为这是在侮辱他。尽管他自己就长了一副汉人脸。他不愿意承认自己是炎黄子孙,口口声声说自己是阿拉伯后代,或者波斯后代、花剌子模后代,无论在宗教功修中还是在日常生活中,处处表现出异化的举动,其建筑追求阿拉伯风格,其语言夹杂阿拉伯单词,其服饰采用阿拉伯样式,于是这才有了我们开头所提到的“全盘阿化”。

为什么今天的穆斯林会这么做呢?很多人百思不得其解。其实答案很简单,今天穆斯林们偏离中国化的原因正是因为其“非汉族化”,“民族化”的政令造成的恶果。

由于一个不科学的做法,把一个宗教的信徒从汉人之中划分出来,改为其他民族,于是弄假成真,使很多人真的产生了“民族意识”,他们不再把自己当成汉人,而是把自己当作阿拉伯人的后代,继而形成了一种畸形的民族认同。

既然认为我们是回族,我们就和汉族没关系了。我们是回族,那回族从哪儿来的呢?回族是阿拉伯来的,或者是波斯来的。既然如此,我们都跟汉人没关系,我们既然不是汉人,自然要处处跟汉人有所区别。所以汉人说“杀”,我们要说“宰”;汉人说“死”,我们要说“殁”;汉人说“馄饨”,我们要说“荷叶面”;汉人说“打肉”去,我们要说“割肉”去,因为……因为……,我们“不是”汉人!可是,既然“不是”汉人,却又偏偏有这么多与汉人相同的地方,这不是令人很尴尬吗?于是只有处处找不同,处处要和汉人对着干。所以,有些极端人士主张,汉人吃元宵我们不能吃,汉人吃粽子我们不能吃,汉人吃饺子不能吃,汉人吃月饼我们不能吃。凡是有汉人风俗的地方,我们必须都得反。“模仿民族就是哪个民族”那还得了。汉人吃粽子,如果我们也吃了粽子,不是说明我们也成了汉人了吗?所以为了表示我们“不是”汉人,所以必须不能与汉人相同,于是就出现了一幕幕“逢汉必反”的闹剧。

其实,这是非常悲哀的,这群人被牵着鼻子,杜撰出一个虚假的民族身份,结果成了一群没有“根”的群体。他们找不到自己的“根”,因为他们的文化根基,他们的民族文化,也就是他们自己的“根”,都被他们以区别于汉族的理由而一并否定掉了。这个没有“根”的“民族”认准了“阿拉伯”、“波斯”才是他们的根,于是必然地盲目阿拉伯化,尽管阿拉伯人和他们地理上相距十万八千里,长相上也相距十万八千里。他们坚定地宣称阿拉伯人波斯人是他们的祖宗,尽管他们自己的祖宗就在他们脚下的土地里埋葬着,但他们不这样认为,谁让他们不是汉族,而是“回族”呢?盲目的民族化造成了这种荒唐的偏执,这种偏执又引来了穆黑的叫骂,一时间,“滚回阿拉伯”的声音响成一片,接下来又造成了有关部门的恐慌,于是开始反对沙化,反对阿化,反对清真泛化,这真是搬起石头砸自己的脚。

拿宁夏来说,既然把信回教的人划分成回族了,从此自然不再是汉族了,宁夏也因此成立了回族自治区,既然是回族自治区,就要有回族自己的特色。自治区允许使用自己的民族语言,新姜有维吾尔语,内蒙有蒙古语,西藏有藏语,这是各个自治区的典型特征。那么,回族不得有回语吗?可什么是回语啊?回族本来就和汉族是一个民族,他们的语言就是汉语。为什么回族会说汉语,而不说藏语不说满语?很简单,因为回族的前身就是汉族,他们不说汉语说什么?他们就是信仰伊斯兰的汉语族群,他们就是信仰伊斯兰教的汉人。只是因为信了回教而被划成回族了,而被区别于汉族之外了。

既然现在不是汉族了,回族不得有自己的回语吗?回语是什么?回族没有自己的语言啊!说来说去就根据那段杜撰的假历史,说回族是阿拉伯人的后代,阿拉伯语是他们丢失的母语。所以在自治区大量使用阿拉伯语的路牌、标牌,一夜之间出现了大量的阿拉伯语的路牌,然而刚搞了没几天,就引起了恐慌和警惕。这是什么节奏啊?是不是要搞阿拉伯化呀?是不是搞清真泛化呀?这到处都是穆斯林,岂不是把我们中国给“绿化”了?这还得了!结果,没过一年半载,又把带有阿拉伯语的路牌全部都给拆了,改为纯汉字的路牌。这种恐慌其实大可不必,有韩语的、有英语的路牌,多了一个阿拉伯语路牌又怕什么呢?难道有了阿拉伯路牌,他们真的就会反了吗?真的就会分裂中国吗?不会的!他们的血是汉人的,他们处处向着汉人,在新姜问题上表现尤为突出,他们永远跟汉人站在一起,坚定地反对分裂,毕竟他们和汉人血浓于水。

既然民族化的局面是不可取的,是我们不想看到的,而伊斯兰中国化是我们所提倡的。那么,如何引导伊斯兰中国化呢?解铃还须系铃人,很简单:“去民族化”。把当今的这种“族教一体”的结构改变,实行“族教分离”,不要再把伊斯兰教与某个少数民族捆绑在一起,让穆斯林重新认识到自己是普通的中国人,是普通的汉人,而不是什么“边疆少数民族”,不是什么“阿拉伯后代”。

中国著名历史学家白寿彝早在1937年3月7日代顾颉刚先生执笔写下了大公报星期论文《回教的文化运动》之中,就曾指出“须把回教历史上关于阿拉伯文化与中国文化的媒合,即回教徒与非回教徒没有真正的种族区别的各种事实,使教内外人有普遍的认识”。

中国穆斯林曾经有很成功的中国化范例,之所以出现了一些去中国化的苗头,其原因正是“民族化”、“非汉族化”的主导思想造成的,这就是他们产生离心力,偏离中国化道路的重要根源。所以,要想让伊斯兰教中国化,只有让穆斯林“去民族化”,而重新“汉化”,让他们重新恢复汉人身份,重新回到汉人群体之中,才是伊斯兰教中国化的唯一出路。

如果不在思想上进行疏导,而是一味的打压,比如近期出现的把即有的清真寺的圆顶建筑拆毁,把阿拉伯语铲除,这些简单粗暴的做法,不但不会让穆斯林认同中国化的道路,反而会产生穆斯林的逆反心理,使他们陷入无助和茫然,不但不能服众,反而会适得其反。如果要以中国化为名,行打压宗教之实,破坏已有的宗教遗产,甚至取缔经堂教育,禁止正常的宗教活动,那就不是在搞中国化了,而是在搞去宗教化,如果中国没有了宗教,那就势必国将不国。中国人自古信仰宗教,无论佛儒道,还是民间崇拜,都有很深的根基,敬天法祖是中国人的传统,而无神论才是西方的舶来品。

穆斯林被划分成另一个民族之前,他们的中国化工作做得很成功,做得很彻底,之前我已经举了大量的例子。如今要想重新恢复中国化,要想把人们头脑之中“民族化”的观念改变过来,让他们重新对中国文化感兴趣,对自己的文化产生感情,很简单,就是让他们重新认同自己的民族,认同自己的汉人身份,让他们抛弃那种杜撰出来的虚假民族身份,甚至通过政策调整,让他们重新恢复自己的汉族身份,“去民族化”让穆斯林摘掉民族帽子,让伊斯兰也摘掉 “少数民族宗教”的帽子,当人们意识到伊斯兰是一个普世的宗教,他们才能敞开胸怀接纳汉族同胞为自己的亲人,才能敞开胸怀拥抱中国文化,才能敞开胸怀坚定地生活在这片热土。

无花果

二〇一七年十月十九日

(此文略有删减修改,文中所言问题,仅针对汉地穆斯林)

打赏

-

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

-

微信扫一扫

微信扫一扫